お知らせ

脳梗塞リハビリBOT静岡のお知らせを随時更新していきます。

2023.10.29 脳梗塞とは

脳梗塞の前兆と初期症状を理解しよう

この記事の監修者

加藤 隆三

理学療法士

脳梗塞とは、脳の血管が完全に詰まり、その先の脳細胞に血液が運ばれなくなった結果、その部分が死滅してしまう状態です。死滅した脳細胞は再生あるいは回復させることはできないため、その部分が担っていた運動や感覚などに障害が出てしまいます。最近では前兆症状(一過性脳虚血発作:TIA)が出現した時点や、脳梗塞発作を起こして3時間以内であれば、脳へのダメージを最小限に抑えるための治療が可能になっています。一過性脳虚血発作が起こった際は、救急疾患として対処する必要があり、欧州では救急疾患として対応したことで80%の方が脳梗塞になるのを防げたという報告もあります。いち早く脳梗塞の前兆と初期症状に気づき迅速で適切な対処を取れるかどうかが、脳梗塞になるかどうかの分かれ目になる可能性があります。そのためにも、こちらで紹介する知識やチェックリストを活用してみて下さい。

目次

脳梗塞の前兆として、どのような症状がでる?

脳卒中のサインとして、まず『FAST』を覚えておいていただくと、いざという時に役立ちます。

Face:顔

➡にっこり笑った時、左右で違いがないか?口角が下がっていないか?

Arm:腕

➡両手を上げた時、片方の手が下がってこないか?上げ続けられずに下がっていないか?

Speech:言葉

➡簡単な文章を言ってもらった時、ろれつが回っているか?言葉が理解できるか?言葉が出てこないことはあるか?

Time:時間

➡上3つの異変に気づいたら急ぎ病院へ!

『FAST』以外にも、以下①~⑥のような症状に気付いたら、すぐに救急科・脳神経外科・神経内科などに受診してください。また、ここには記載されていないような色々な症状がありますので、「あれ、おかしいな」と思ったら、すぐに受診あるいは医師にご相談してください。

| ①運動障害 | □手足に力が入らない □自分の思ったように動かない □歩き方がフラフラする |

|---|---|

| ②感覚障害 | □片側の手足がしびれる □手袋をしているように鈍く感じる □顔や唇がしびれている |

| ③言語障害 | □言葉が出てこない □言葉は出るのに呂律が回らなくなる □口が回りにくくなる 言語障害の詳細を知りたい方はこちら ➡脳梗塞による言語障害(失語症・構音障害)とは |

| ④視力障害 | □片方の目が見えにくい □物が二重に見える □障害物が見えず、物や壁にぶつかる |

| ⑤視野障害 | □片側にある物が見えにくい □絵の半分が見えない □視界の半分が見えなくなる |

| ⑥その他 | □めまい □脱力 □片頭痛 □意識障害 □急に計算ができなくなる など |

◆脳梗塞の後遺症について詳しく知りたい方はこちら➡脳梗塞の後遺症とは?症状や原因、リハビリについて解説

脳梗塞の前兆症状である一過性脳虚血発作、TIAとは?

『脳梗塞の前兆症状と言われ、脳に梗塞はないのに、血液の流れ(血流)が一時的に悪くなり(一時的に血管が詰まる、あるいは血液の量が減り)、脳梗塞と似た症状(片麻痺・感覚・言語障害など、以下に詳細に記載する)が短時間(数分から1時間、最長で24時間)で現れて消える状態』のことを言います。血流が戻れば細胞に血液が送られるので症状が消えます。そのため、画像診断では梗塞は見られません。症状が自然と消えるため、今までは軽視されていましたが、専門家の間では、「TIAは発症直後ほど脳梗塞を続発する危険が高いので、救急疾患として対処する必要がある」とされています。

▼一過性脳虚血発作(TIA)特有の症状

①運動障害(片麻痺)

②言語障害(失語症)

③視力障害(一過性黑内障)

④視野障害(半盲)

<注意するポイント>

症状が消えたからといって受診せずに放置しておくと、(2日以内に)脳梗塞につながることが多いので、放置せず当日すぐに救急科・脳神経外科・神経内科などを受診してください。

2種類のTIA「内頸動脈系」・「椎骨脳底動脈系」

TIAの症状は「内頸動脈系」と「椎骨脳底動脈系」の2つに分けられます。それぞれの症状について、具体的に説明いたします。

「内頸動脈系」のTIAの症状

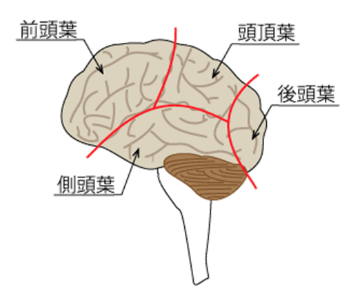

内頸動脈は前頭葉・側頭葉・頭頂葉の3領域を支配しているため、その部位が担う機能が障害されます。代表的な症状は以下の5つです(先述した①~⑤の症状)。

①運動障害(片麻痺) ……前頭葉の障害

②感覚障害………………………頭頂葉の障害

③言語障害の中の失語症 …側頭葉の障害

④視力障害(一過性黒内障)

⑤視野障害(半盲) ※椎骨脳底動脈系でも起こる可能性はある。

「椎骨脳底動脈系」のTIAの症状

椎骨動脈は後頭葉・脳幹・小脳の3領域を支配しているため、その部位が担う機能が障害されます。代表的な症状は以下の2つです。

①言語障害(構音障害)

②めまい

TIAの症状の出る時間は? 短ければ安心? 起こった直後が最も危険!

梗塞があるわけではなく、一時的に脳への血流が悪くなるだけなので、短くて数分から長くて最長で24時間以内に消えます。一瞬のことですので、症状が出た本人も「疲れているかもしれない」「気のせいかもしれない」と見逃してしまいがちです。もし、この段階で異変に気付き、すぐに治療をすれば、脳梗塞を防ぐことが可能です。TIAは脳梗塞の前兆であり、一時的にでも欠陥が詰まった箇所は、すぐにまた同じ箇所が詰まってもおかしくありません。脳梗塞の危険が高いのが、TIA発症から24~48時間です。すなわち、TIAを見逃してしまうと、翌日に脳梗塞が発症する危険もあります。

◆脳梗塞について詳しいことが知りたい方はこちら

関連記事:脳梗塞とは?症状と原因を脳梗塞リハビリBOTスタッフが解説

TIAが脳梗塞につながる可能性は?

TIAになると、約5%から20%の人に脳梗塞が発症すると言われており、最近の研究により,従来考えられていた以上に短期間(TIA後90日、3か月以内に15~20%,うち約半数が2日、48時間以内に脳梗塞を発症)に脳梗塞を発症するリスクが高いことが明らかになってきています。欧州では救急疾患として治療したことで80%の方が脳梗塞になるのを防げたという報告もあります。したがって、「ちょっと調子がおかしいな」という感じで放っておくと危険ですので、必ず受診をしてください。

◆もし脳梗塞を発症してしまったら?脳梗塞の予後を知りたい方はこちら

関連記事:脳梗塞になると将来はどうなる?~脳梗塞の予後とは~

TIAが起こる原因は?

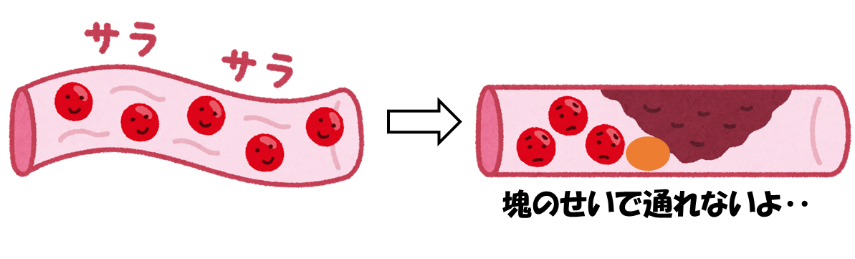

発症原因は①動脈硬化による血栓が原因の場合、②心房細動による血栓が原因の場合と大きく2つに分かれ、それぞれ治療法が異なります。血栓とは「血の塊」のことです。血栓が脳の血管に詰まり、血液の流れが止まってしまった場合、TIAが起こります。

動脈硬化による血栓が原因の場合

動脈硬化により頸部や脳内の動脈にできた血栓(特に頸動脈にできるものが有名です)が、脳の血管を詰まらせることが原因となります。動脈硬化とは、血管がもろく、硬くなっていく現象をいいます。TIAの原因としてこれがとても多く、TIA患者全体のうち3分の2程度を占めます。

心房細動による血栓が原因の場合

心房細動が原因となり、心臓にできた血栓が脳に流れていき、脳血管を詰まらせることが原因で起こります。心房細動とは、心拍が乱れること(不整脈)により、心臓の左心房が痙攣したように収縮し、脈が不規則になる現象をいいます。TIAの原因の残りほぼ3分の1がこれです。これを「心原性脳塞栓症」と呼びます。

◆脳梗塞の種類について詳しく知りたい方はこちら

関連記事:脳梗塞の種類~3つの特徴~について理学療法士が解説

症状が出た際に、対処方法(受診・検査・治療)はどうすれば良いか?

すぐに救急科・脳神経外科・神経内科に相談・受診してください。できれば脳卒中診療医がおられる病院を受診すると良いです。

原因によって治療は変わる?

原因は上述した①血栓が原因、②血圧が原因の場合があるので、治療法が変わります。基本的には血液をサラサラにする薬(抗血小板薬、抗凝固薬などと呼ばれるもの)を使用した内科的治療となりますが、場合によっては手術などの外科的な治療も行われます。以下に原因別での治療法をご紹介します。

動脈硬化による血栓が原因の場合の治療法

脳の動脈や頸動脈に起こるTIA(全体の3分の2を占める)

<内科的治療>

▶抗血小板薬…動脈硬化が原因でおこったTIAの場合に使用。

▷薬の代表例…バイアスピリン、プラビックス、プレタールなどがあります。

<外科的治療>

薬でも効果がなく、かつ頸の血管の動脈硬化が原因の場合は外科的治療を行うことがあります。

▶頸動脈内膜剥離術:頸動脈にある動脈硬化をくり抜いて取り除き、血液の流れを良くする方法

▶頸動脈ステント留置術:頸動脈にステントという管を置いて血管の中を広くし、血液の流れを良くする方法

心房細動による血栓が原因の場合

心房細動が原因で起こるTIA(全体の3分の1を占める)

<内科的治療>

▶抗凝固薬……心房細動や心臓弁膜症など、主に心臓疾患が原因の場合に使用。

▷薬の代表例…ワーファリン、プラザキサ、イグザレルトなど

◆脳梗塞の治療について詳しく知りたい方はこちら

関連記事:急性期における治療

脳梗塞の前兆と予防について

一過性脳虚血発作や脳梗塞を予防するには、高血圧や糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病、動脈硬化を防ぐことが大切となります。栄養バランスの取れた食事と習慣的な運動(20分以上の負荷が軽い運動が良いと言われています)を心がけましょう。喫煙や過度の飲酒も控えた方が良いと言われています。他にも、生活習慣病の発症にはホルモンバランスや自律神経の乱れも影響を与えます。特に女性は、閉経後にエストロゲンという血管や骨の状態を維持する働きをしていたホルモンの分泌量が減少するため、高齢になってから高血圧を発症し、動脈硬化や脳梗塞に繋がってしまうこともあります。男女比較では男性の発症が多い脳梗塞ですが、女性だけにフォーカスしてみると、近年では脳梗塞の発症率は高くなってきています。BOTを利用されている方も2、3日前に異変を感じて脳梗塞を発症したという方が多くいらっしゃいます。もし、症状が現れた当日に病院に受診をされていれば脳梗塞を防げたかもしれません。本人だけではなく、家族や知人が「脳梗塞には前兆があって、当日に受診をしないといけないもの。前兆から2日以内に脳梗塞になる危険性がある。」ことを知っていることが、自分あるいは大切な人を助けられる手段になることもあります。

<脳梗塞のことをもっと知りたい方におすすめの記事>

◆脳梗塞になりやすい人の傾向を知りたい方向け

関連記事:脳梗塞になりやすい人の特徴を理学療法士が解説

◆脳梗塞の予防について詳しく知りたい方向け

関連記事:脳梗塞の予防を理学療法士がわかりやすく解説

関連記事:脳梗塞の再発予防|再発を防ぐ3つのこと

◆脳梗塞のリハビリについて詳しく知りたい方向け

関連記事:脳梗塞の時期別リハビリで後遺症を改善

ライター

保本 夢土

理学療法士

この記事の監修者

加藤 隆三

理学療法士

2012年に常葉学園静岡リハビリテーション専門学校を卒業し、理学療法士免許を取得。資格取得後は整形外科やスポーツ現場、介護サービスにて様々な分野のリハビリテーションに携わる。介護現場ではお客様の生きがいや生活の質を高めることをコンセプトとした生活リハビリの業務に従事する。2018年から脳梗塞リハビリBOT静岡の所長に着任、脳梗塞の後遺症に悩まれている方のリハビリやご家族の支援も行う。また地域リハビリテーションにも力を入れており、介護予防教室を50回以上開催し、自立支援型ケア会議に参加している。その他、福祉用具専門相談員に対する講演や大学教授との共同研究等を行っている。地域の皆さんがいつまでも生きがいを持って生活できるよう、最善のリハビリを提供することを心がけている。

0120-866-816

0120-866-816

経歴:2008年に鈴鹿医療科学大学 理学療法学科を卒業し、理学療法士国家資格を取得。同年~2018年まで静岡県内の療養期の病院、介護老人保健施設に勤務し、慢性期の患者様に携わる。その中で脳血管障害に対する治療を中心に学び、脳卒中患者様を専門に携わりたいという思いから、2019年に脳梗塞リハビリBOT静岡に勤務。運動麻痺の改善に最善を尽くすこと、お客様の身体および精神的な悩みを共有し、少しでも表情が明るくなるよう心がけています。